TIEMPO POLAR Y TIEMPO SOLAR. Simbolismo de la “Precesión de los Equinoccios”

Francisco Ariza

En estas páginas tocaremos un aspecto muy importante relacionado con la doctrina de los

ciclos cósmicos. Nos referimos a las dos “medidas” de tiempo que, a distintos

niveles, influyen decisivamente en la vida de los hombres y de las

civilizaciones, “medidas” que derivan de lo que podríamos llamar el “tiempo

solar” y el “tiempo polar”, que desde luego tienen un sentido simbólico e

iniciático además del astronómico, aunque ambos no se excluyen pues cualquier

aspecto de la realidad tiene distintos niveles de lectura, todos los cuales

están relacionados entre sí por rigurosas analogías y correspondencias.

Nos proponemos

explicar a qué aluden y qué significan esas expresiones de “tiempo polar” y

“tiempo solar”, relacionándolas sobre todo con el ciclo y sub-ciclos que se

derivan de la Precesión de los Equinoccios, tema del que ya hemos hablado en distintas ocasiones y que está relacionado con el simbolismo de

las eras zodiacales y el vínculo que éstas tienen con lo que se ha dado en

llamar el “polo de evolución de las civilizaciones”, estrechamente vinculado

con el sentido de dirección del movimiento precesional. Pero de las "Eras

Zodiacales" trataremos más detalladamente en otro trabajo posterior, donde

destacaremos el carácter cíclico de la historia y la geografía vinculándolo con

las leyes del cosmos y los principios de orden espiritual y metafísico que

rigen la existencia del hombre y las civilizaciones.

La Precesión de

los Equinoccios es una clave importante de la Cosmogonía Perenne, por lo que

deberemos hablar nuevamente, y más en profundidad, de ella como parte

constitutiva y principalísima de la Ciencia de la Ciclología, y porque las “medidas”

temporales que se derivan de ella constituyen los números cíclicos por

excelencia. Precisamente, la aparición de las civilizaciones y sus ciclos, así

como sus desapariciones, están ligadas de manera intangible pero real a esta

ley de la armonía cósmica que constituye en verdad el movimiento de la Precesión Equinoccial, cuyas pautas rítmicas encuadran el acontecer de la Historia

humana.

Pero

antes quisiéramos decir que en este capítulo pretendemos desarrollar, y tomar

como soporte intelectual, algunas de las ideas que al respecto Federico

González Frías plasma en diversos lugares de su obra, especialmente en El Simbolismo de la Rueda, Los Símbolos Precolombinos, Simbolismo y Arte y el Diccionario de Símbolos y Temas Misteriosos.

El estudio de estos aspectos contenidos en la obra de Federico González nos ha

llevado, gracias a esa magia simpática que se produce en este tipo de

investigaciones que tienen al Símbolo y sus analogías y correspondencias como

protagonistas principales, a ciertos pasajes de la obra de Platón,

especialmente del Timeo y a los comentarios

al respecto de Proclo, su más destacado hermeneuta.

Igualmente hemos hecho

memoria de esa parte de la obra de René Guénon que trata de los ciclos cósmicos

(sobre todo El Reino de la Cantidad y los

Signos de los Tiempos y también Formas

Tradicionales y Ciclos Cósmicos). En este sentido hemos de recordar que

René Guénon fue el primer autor en Occidente en hablar de la doctrina de los

ciclos recurriendo a las fuentes de distintas tradiciones, pero en especial la

tradición hindú. Y lo mismo podemos decir de Gastón Georgel, un estudioso de la

Ciclología tradicional. En fin, también hemos acudido como complemento, y para

corroborar varios aspectos de tipo “técnico”, a esa parte de la ciencia actual

que, liberada de los prejuicios hacia las culturas antiguas, cada vez se acerca

más a los postulados de la Ciencia Sagrada que pertenecieron a todas la

Tradiciones de la Tierra, y que aquí reivindicamos.

LA NATURALEZA CÍCLICA Y RÍTMICA DEL TIEMPO

LA NATURALEZA CÍCLICA Y RÍTMICA DEL TIEMPO

Como

todos sabemos, el tiempo, o la sucesión temporal, no se puede medir si ésta no

se reduce previamente a espacio, es decir a través del movimiento. No hay otra

manera de medir la duración del tiempo si no es conociendo la extensión del

espacio recorrido durante esa duración.

Ahora bien, esas

“medidas”, y su traducción en números, a través de las cuales el tiempo es

contado están todas ellas relacionadas con la división geométrica del círculo,

que es por cierto como se ha representado siempre al tiempo: como un círculo o

una rueda, símbolos ligados claramente al movimiento. Recordemos, además, que

la palabra círculo quiere decir “ciclo” en griego, y efectivamente la

naturaleza del tiempo siempre ha sido considerada como cíclica, recurrente,

como por otro lado está indicando la palabra período, el cual alude precisamente

a cualquier intervalo de tiempo que se tarda en completar un ciclo, tal la

órbita de los planetas, etc. Es por el movimiento de los astros, en su relación

con los movimientos de la tierra, como se operan todas las grandes revoluciones

cíclicas.

Por eso decíamos

que los números que “miden” el tiempo están todos ellos relacionados con la

división geométrica del círculo, es decir que son números cíclicos, empezando

por los 360 grados en que éste se fragmenta, cuyos dígitos si los sumamos por

separado dan 9 (3+6+0=9), que es el número circular por excelencia, y no por

una simple convención, sino porque cualquier número que se multiplique por 9

(por elegir uno al azar, el 278) siempre se reducirá finalmente a éste

(278x9=2502=2+5+0+2=9), o sea que siempre “vuelve” o “retorna” a él mismo. El

nueve es el múltiplo de 3 (3x3=9), y su relación con el 6 es también muy

evidente, pues la figura geométrica que se relaciona con él, el hexágono o bien

la estrella de seis puntas (Estrella de David o Sello de Salomón), divide al

círculo en seis partes iguales de 60 grados cada una, de cuya multiplicación

resultan los 360 grados del círculo (6x60=360).

La astronomía

caldea, por ejemplo, reposaba sobre el sistema sexagesimal (el nuestro es el

decimal de base diez), y de ahí se ha derivado nuestra “medición” del tiempo:

las 24 horas para el día (2+4=6), los 60 minutos para la hora, y los 60

segundos para el minuto. Asimismo, la partición en 12 segmentos de 30 grados

cada uno para los signos del zodíaco también procede de los antiguos

mesopotámicos. En efecto, para éstos el sistema de medida de tiempo era llamado

“sari”, y tenía al número 60 como base de sus cálculos, es decir que 60

unidades de un orden de magnitud cualquiera conforman una unidad de un orden

superior siguiente, cuantitativa y cualitativamente hablando, pues ya veremos

que esa progresión numérica llega hasta unos límites que de manera

significativa está relacionada con la Precesión de los Equinoccios (ver más

adelante la nota 9).

Como hemos

señalado todos los números cíclicos tienen la particularidad de que se reducen

al nueve, o sea que él constituye una clave simbólica para entender la

estructura sutil del tiempo. Esto nos lleva a considerar una cuestión que se

nos va a presentar en más de una ocasión, que es la idea de renovación y de

regeneración cíclica que está implícita en la etimología de este nombre, el

nueve, que es idéntico a nuevo (en

francés es aún más evidente pues neuf

significa tanto ‘nueve’ como ‘nuevo’). El círculo o la circunferencia del

tiempo no se cierra nunca, y más bien sería la sección plana de una espiral de

hélice, la cual estaría representada simbólicamente por la serpiente enroscada

en torno y a lo largo del Árbol o Eje del Mundo (fig. 1), donde cada una de sus

espiras estaría representando un ciclo temporal: desde el ciclo diario hasta

los grandes ciclos cósmicos, ya que todos ellos son análogos y se corresponden

entre sí. El Árbol o Eje del Mundo simboliza aquí el No-Tiempo, centro inmóvil

y “eterno presente” que es el verdadero origen del tiempo cíclico, que gira y

evoluciona en torno a dicho eje en movimientos helicoidales.

Fig. 1. Bastón de Esculapio.

La idea de

espiral continua y no de círculo cerrado para representar la verdadera

naturaleza del tiempo cíclico nos la explica Proclo comentando un pasaje del Timeo de Platón:

El Tiempo celebrado como un dios encósmico, siendo

inacabable, ilimitado, joven y viejo, en forma de espiral, y que, además de

esto, tiene su ser en la Eternidad, permanece siempre el mismo y tiene un poder

infinito (…). Él acoge en su seno a los seres que se mueven en círculo y a los

que se mueven en línea recta. Tal es, en efecto, la naturaleza de la espiral, y

es por ello que el Tiempo es celebrado por los Teúrgos como en forma de

espiral.

Estas palabras

nos recuerdan las de Federico González cuando habla precisamente del Ser del

Tiempo (Simbolismo y Arte, cap. III),

y de que éste efectivamente permanece siempre el mismo:

El tiempo no ha sucedido antes ni sucederá después

porque siempre está sucediendo, constantemente es ahora, y abarca la totalidad

del espacio, donde se expresa de modo continuo como algo sobrenatural cargado

de energías constructivas y destructoras representadas por númenes y cifras

sagradas según puede observarse en sus calendarios.

En efecto, el

Tiempo es un absoluto continuo, un flujo que discurre incesantemente, y para

poder comprenderlo y conocer sus “energías constructivas y destructoras”

necesitamos estructurarlo en ciclos, inevitablemente ligados a las revoluciones

y movimientos en el espacio de los cuerpos celestes, incluida naturalmente la Tierra. El tiempo es la

energía que mueve la vida, es la vida misma, que ya Heráclito describió como un

río cuyo cauce es siempre el mismo aunque sus aguas están en permanente cambio.

Por eso no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas, en las aguas del río

del tiempo y de la vida. En la Manifestación universal “todo fluye” y el cambio

es lo único permanente, y por otro lado no se puede "limitar" a la Posibilidad Universal.

Otra cosa es el

origen de esa Manifestación (el Ser Único, simbolizado por el centro del

círculo o por el eje en la espiral), como otra cosa es el origen del tiempo,

que es la Eternidad, como antes hemos dicho y que no hay que confundir con la

perpetuidad, que es en verdad la indefinitud del devenir temporal, lo que es el

Kalpa en términos hindúes, o el Eón –o Aevum- y el Saeculum

entre los griegos y romanos, al que consideraban una deidad (fig. 2),

identificada muchas veces con Kronos. Lo mismo podemos decir de Zervan Akerene, tras cuya bendición Ahura Mazda creó el mundo según un

antiguo mito iranio.

Fig. 2. Mosaico romano. El dios Eón rodeado por el círculo zodiacal, y Tellus, la Tierra.

Los niños representan a las cuatro estaciones. Musée Glyptothek, Munich.

La eternidad no

fluye ni cambia, sino que permanece inmutable, como el inaprehensible presente,

que no es ni pasado ni futuro sino que los contiene a ambos en un “instante”

sin sucesión temporal alguna.

La “unión” del

origen y del fin de un ciclo de manifestación no se produce en el tiempo, o sea

está fuera del “círculo de rotación”. Esa unión tiene lugar en el centro o eje

del mundo, donde el límite espacio-temporal se encuentra con lo Ilimitado, con

lo Infinito, y es absorbido en él. El centro del círculo temporal es el

verdadero “paso al límite”, el umbral hacia lo Ilimitado, si se nos permite hablar

así.

Como ya

expusimos en su momento, la doctrina de los ciclos nos enseña a conocer la

naturaleza del tiempo como un elemento fundamental de la Manifestación

Universal, pero su fin último es considerarlo como un símbolo de lo atemporal,

del “centro del tiempo”, donde según todas las cosmogonías reside inmutable la

Deidad (fig. 3).

Fig. 3. La sacralización del tiempo. Cristo, como

deidad solar,

en el centro del Zodíaco, enmarcado por las cuatro

estaciones.

Como decía

Platón el tiempo cíclico no es otra cosa que la imagen móvil de la Eternidad,

es decir que ésta es el Arquetipo del Dios del Tiempo, su idea más universal y metafísica, por

decirlo de alguna manera, aquella en la que ese Tiempo es absorbido para ser transmutado

en lo verdaderamente atemporal, es decir en el "presente eterno" del Sí Mismo Incondicionado. Lo que sí hay en el tiempo, y por tanto

en la Historia, son acontecimientos semejantes entre sí (aunque no iguales),

que los reconocemos precisamente gracias a las leyes de las analogías y las

correspondencias.

En todas las

culturas antiguas se celebraban los ritos de fin de año como una renovación del

tiempo, es decir que éste, al finalizar su ciclo anual, no se cerraba otra vez

sobre sí mismo, sino que en él se abría la posibilidad de empezar un nuevo

ciclo, un año y un tiempo nuevos. Cada día y cada año es distinto, se renueva a

sí mismo, como la serpiente que muda su piel periódicamente, o muerde su cola,

tal la serpiente Ouroboros, que

también es un símbolo de la rueda zodiacal, segmentada en 12 partes, o signos,

de 30 grados cada uno, lo que da el total de 360 grados (12x30=360).

El

tiempo-serpiente que al finalizar su ciclo se devora a sí mismo es una imagen

simbólica que también podemos apreciar en el solsticio de invierno, cuando el

Sol parece hundirse efectivamente en la oscuridad de la noche cósmica al

finalizar su ciclo anual, y diríamos efectivamente que ese “Sol”, es decir ese

tiempo (pues existe una asociación simbólica y una identidad real entre el sol

y el tiempo cíclico como veremos más adelante) “muere” ya que ha detenido su

curso (solsticio = el “sol se detiene”) al finalizar su marcha por los 12 meses

y sus correspondientes signos zodiacales.

Pero el año

solar, o trópico, no tiene 360 días, sino 365, o sea que habría cinco días de

diferencia, de ahí que no todos los meses tengan 30 días como los grados de la

circunferencia o la rueda zodiacal, por lo que su medición se ha tenido que ir

“ajustando” a los compases del ritmo temporal marcado por la Precesión de los

Equinoccios y la llamada “nutación” (un componente de la precesión), es decir

por las interrelaciones entre la tierra, el sol y la luna, cuyos movimientos

“generan” el marco temporal donde se desarrolla la vida de los hombres,

movimientos que naturalmente se producen en el espacio y es el resultado de esa

interrelación, a la que hay que añadir la del resto de planetas y cuerpos

celestes, pues estamos en un sistema, el solar y el zodiacal, que actúa entre

sí conjunta y armoniosamente.

Entre los mayas

y los aztecas, esos cinco días de diferencia entre su calendario civil de 360

días y el año solar o trópico de 365 eran considerados como “nefastos” y

recibían el nombre de nemontemi, los

“días baldíos”, abismales, que “se llenan de vacío” (fig. 4). Eran los días en

que el mundo se sumergía en el caos y en la oscuridad precósmica, para volver a

renacer nuevamente con el fuego del año nuevo. Ritualmente ese caos abismal era

integrado en la concepción cosmogónica náhuatl.

Fig. 4. Los cinco días nemontemi. Códice Tovar.

Entre los

egipcios, sin embargo, esos cinco días fueron creados por Thot (el dios

civilizador e inventor del calendario, o sea el ordenador del tiempo), y se

llamaban heru renpet “los que están

por encima del año”, es decir los que no están en el tiempo cíclico, por eso

también recibían el nombre de mesut necheru “del nacimiento de los

dioses”, concretamente de cinco de ellos: Osiris, Isis, Horus, Neftis y Seth.

Volviendo

nuevamente a los solsticios, añadiremos que durante ellos el tiempo “no

existe”, simbólicamente hablando, y así se vive de forma ritual el regreso al

tiempo mítico, atemporal, teogónico, donde nacen los dioses a perpetuidad. Al

“detenerse el tiempo” también se detiene la Rueda del Mundo pues él es su

impulsor, la que la pone en movimiento. Por eso mismo los solsticios de verano

y de invierno, junto a los equinoccios de primavera y de otoño, que unidos

entre sí conforman la cruz cósmica espacio-temporal, siempre han desempeñado un

papel importante en los ritos de renovación y de regeneración del tiempo en

todos los pueblos de la tierra, incluidos naturalmente los ritos de iniciación

a lo sagrado.

Entre los

precolombinos se “enterraba” ritualmente el “tiempo viejo” cuando finalizaba el

ciclo de 52 años (que era un siglo para ellos, coincidiendo con cinco

revoluciones completas de las Pléyades), tras lo cual se encendía el “fuego

nuevo”,[1]

simbolizando así la “atadura de los años”, expresión muy sugerente pues nos da la imagen

de que el tiempo continúa existiendo porque su fin se ha enlazado con su

principio, pero a otro nivel, grado o estado del Ser Universal. En este sentido

leemos en el himno órfico a Kronos:

…poderoso Titán que devora todo y lo engendra de

nuevo, tú que mantienes el indestructible vínculo según el orden ilimitado de

Eón...

En efecto, esta

concepción metafísica del tiempo constituye la esencia misma de su poder

regenerador. En el momento en que un ciclo temporal (o una época histórica) se

agota y concluye, simultáneamente nace y comienza otro, puesto que su fin

coincide siempre con su principio, y siendo este principio esencialmente

atemporal (como lo es también su final), el tiempo que se genera a continuación

es siempre nuevo, con la plenitud de toda su potencia creadora intacta y

renovada.

Por eso cada

nuevo ciclo del tiempo reproduce la creación original (recordemos que

Saturno-Cronos es el rey de la Edad de Oro), y de esta manera se ha vivido de

forma ritual en todas las culturas conocidas. Así sea el ciclo de un año, o de

un siglo, o de otros más extensos y que están en relación con los distintos

ciclos, de los que la Precesión de los Equinoccios, o mejor su mitad, el “Gran

Año” de 12.960, constituye su “medida prototípica”.

El tiempo

detenido es el “instante atemporal”, está “fuera del tiempo”, reintegrado en el

silencio primordial, hasta que, como afirma de nuevo Federico González en Simbolismo y Arte (cap. VII):

una imagen sonora irrumpa en la oscura y vacía noche

de lo no formal, haciendo girar una vez más los ciclos que se reiteran a

perpetuidad,

estructurando

de nuevo la vida del cosmos y de los hombres.

Esa “imagen

sonora” que irrumpe en el seno de la noche precósmica es la vibración del ritmo

primordial, que es en realidad una primera polarización de la Unidad, que hace

un “hueco” en sí misma para poder reflejarse en su Sabiduría y su Inteligencia,

proceso ontológico que está simbolizado por los tres primeros números (la

tríada primigenia), constituyendo los principios de todo lo creado, esto es: de

la Cosmogonía Perenne. Aunque el tiempo no se puede explicar, como decía San

Agustín cuando se le preguntaba por él, sin embargo, y como venimos diciendo,

sí se expresa a través del movimiento, y el primer movimiento de todos no es

otro que el ritmo. De hecho la Ciclología constituye la ciencia de los ciclos y

de los ritmos.

Todo movimiento

contiene dentro de sí un ritmo, un impulso vital, que se expande y se contrae,

como lo indica perfectamente el ritmo respiratorio y el cardíaco: ambos están

íntimamente ligados a la vida tanto humana como cósmica, pues el cosmos, el

universo, también respira y expira (se recrea y se destruye perennemente sin

solución de continuidad) al ritmo de sus grandes ciclos, y tiene un corazón, el

Corazón del mundo, es decir su Ser, cuyos latidos se acompasan al ritmo del

batir del corazón humano.

En este sentido,

una de las enseñanzas más importantes de la Ciclología (que es una forma de

denominar a la Cosmogonía Perenne) es restablecer a través del conocimiento de

los ciclos y los ritmos el orden armónico entre el macrocosmos y el

microcosmos.

El ritmo es la

clave secreta del orden y la armonía entre todos los planos de la creación, y

está presente en el recitado de los textos sagrados, en la oración y la

invocación de los Nombres Divinos. Ritmo quiere decir cadencia, movimiento

mesurado y regular. Esto se puede aplicar no sólo a la danza, a la música y al

arte en general, sino también a los movimientos de los astros e igualmente a

los de la Historia, con los que están imbricados.

Los ritmos de la

Historia, articulados por los números cíclicos, se expresan a través del

nacimiento y desarrollo de las culturas y las civilizaciones, y sus leyes son

idénticas a las de la Harmonía Mundi,

la mayor y más perfecta expresión del Arte del Gran Arquitecto Universal, un

arte que los hombres han recogido observando y estudiando los ciclos y ritmos

de esa Harmonia, reflejándola en sus

calendarios (modelos del cosmos), ya fuesen rituales o civiles como es el caso

de los precolombinos, pues ambos está perfectamente interrelacionados (ver más

adelante fig. 13).

Esas leyes de la

Armonía Universal se conjugan en el Rito, que participa de ellas. Esta palabra

tiene la misma raíz de ritmo y por cierto de arte. En efecto, el rito, el gesto

ritual (que puede ser tanto exterior como interior), es un ritmo mesurado, una

cadencia armónica, cuya reiteración nos indica que se trata de un “movimiento

circular” y que actúa a la manera de encuadre donde se expresan todas las posibilidades

contenidas en el mismo, pues no olvidemos que el rito es el símbolo o

idea-fuerza en acción. El tiempo (en el sentido del kala hindú o Gran Tiempo) es también ese “encuadre” que permite el

desarrollo de todas las posibilidades de manifestación.

Proclo nos

recuerda que el Tiempo, Kronos, tiene

una etimología que lo relaciona con Koreia,

“danza circular”. Y asimismo con Kro-nous,

el “Intelecto que danza en círculo”, porque, añade Proclo:

El Tiempo, estando a la vez en reposo y danzando –en

reposo por una parte de él mismo y danzando por otra- tiene por mitad Intelecto

y por otra mitad cosa que danza. (…) Si el Tiempo es ‘Intelecto que danza’, él

danza permaneciendo inmóvil, y es por esto que sus giros son infinitos y por lo

que ellos vuelven a su punto de partida.

Así, es por el

ritmo que ese “instante atemporal”, “inmovilidad” o “reposo” se transforma en

un “intervalo continuo”, o en una “progresión discontinua” dicho en términos

matemáticos, es decir que el tiempo adquiere una danza, una cadencia, y es esta

cadencia la que permite su transcurrir perenne y por tanto su duración. Si el tiempo

es la imagen móvil de la Eternidad es porque él está ritmado por el número

inteligible, es decir el número en tanto que expresión del Intelecto divino.[2]

Vemos que tanto

en su etimología como en sus propias cualidades intrínsecas el ritmo y el rito

se vinculan a su vez con el número, que en griego se denomina aritmo, de ahí aritmética, una de las

siete artes y ciencias liberales, precisamente aquella que está relacionada con

el sol, como centro y ordenador de todo su sistema o mundo.[3]

Pero el número

es también simetría, y desde luego relación y proporción. Por eso mismo, lo que

es ritmo en el tiempo es proporción en el espacio. Y quien dice proporción,

dice analogía y correspondencia entre las partes de un todo, que en este caso

lo conforman los ciclos de cada una de las culturas y las civilizaciones como

antes hemos dicho, pero que, en otra magnitud espacio-temporal, ese todo sería

la propia Historia Universal, comprendida a su vez dentro del ciclo del Manvantara, como este está comprendido

en el Kalpa, el gran ciclo de ciclos.

Es gracias a la

progresión ritmada del tiempo que las formas nacen y se desarrollan siguiendo

un ritmo que espacialmente adquiere la forma de espiral en sus distintas

expresiones y “proporciones áureas”, como es fácil comprobar en multitud de

manifestaciones del arte sagrado y de la propia naturaleza, desde las formas de

muchas galaxias hasta el ADN, la caracola, los vegetales, etc. Es innegable que

la espiral también está asociada con el sonido y su recepción, es decir con el

Verbo.

Por eso puede

hablarse de la Historia, que es “la ciencia del tiempo”, como si se tratara de

una morfología, de un organismo vivo que se desarrolla con las constantes

armónicas de un ritmo determinado y bajo la influencia de los arquetipos

celestes, simbolizados por los planetas, las constelaciones y signos

zodiacales. Los cuerpos donde toma forma ese organismo son las culturas y las

civilizaciones, cada una de las cuales expresa a su manera y a escala del

hombre un mismo modelo universal, que es el Cosmos en su constante recreación. En

esta misma proporción es obvio que las células de ese cuerpo somos los seres

humanos, que para estar “acordes” con ese gran cuerpo de la Harmonia Mundi hemos de tomar conciencia

de que formamos parte de una Tradición cultural que tiene raíces sagradas, y a

través de ella poder participar de las Ideas y los Arquetipos eternos.

Todo esto nos

ilustra acerca de determinados módulos cíclicos que guardan una proporción y

medida, entre sí y con el propio ser humano,[4] y por

lo tanto con “su tiempo” (su historia) y “su espacio” (la geografía, donde esa

historia se desarrolla) en correspondencia con el cosmos en que vive, es decir

con su escala dentro del orden o enmarque universal. Traemos aquí nuevamente la

voz de Federico González, quien en el

cap. VII de El Simbolismo de la Rueda

nos dice lo siguiente:

Para la tradición hindú, el kalpa es la medida o

módulo de tiempo, equiparable en otro orden al módulo espacial del sistema

solar. Este kalpa supone todo nuestro mundo, y es donde se da propiamente el

estado humano –expresado en los distintos manvántaras por las formas

correspondientes a las diferentes posiciones de los planetas y estrellas, y sus

correlativas mudanzas en la fisonomía de la Tierra–, que es un estado del Ser

universal, signado por el tiempo y el orden sucesivo, que caracterizan

precisamente a nuestro mundo y su desarrollo.

Retengamos

estas palabras de Federico González acerca de las correspondencias entre estos

módulos, el temporal del Kalpa y el

espacial del Sistema Solar, pues ya veremos cómo ambos confluyen en el

movimiento de la Precesión de los Equinoccios, fenómeno astronómico que podemos

considerar como

el operador fundamental del cosmos, en el que los

antiguos cifraron el control de la actividad celeste y terrestre.[5]

Por lo que

llevamos dicho hasta aquí podemos deducir que el tiempo, instrumento de los

dioses y en sí mismo bendecido por el Intelecto divino, no es únicamente el

“marco” que permite el desarrollo ordenado y armónico de la Vida universal,

sino también el motor que la impulsa. Dicen a este respecto los Vedas hindúes que

El tiempo es el que todo lo mueve, es el gran

progenitor, gran caballo, que lleva el carro de ruedas del universo. Las siete

estaciones son sus ruedas. La inmortalidad su eje. Kala, el tiempo, da forma a toda la manifestación. (Atharva Veda XIX, 53).

Se hace

evidente que esas “siete estaciones” aluden a los planetas que, como dice

Platón en el Timeo (38 b),

han nacido para definir los números del Tiempo y para

garantizar su conservación.

Por otro lado,

ese “carro de ruedas del universo” se refiere claramente al Sol, simbólicamente

descrito en muchas tradiciones como un carro, el “carro solar”, y el hecho de

vincularlo con el Gran Tiempo no hace sino subrayar el papel del Sol como numen

generador del tiempo y del espacio de su propio sistema, circundado por el

anillo de las constelaciones zodiacales contenidas en el cielo de las Estrellas

Fijas.

En esos mismos

textos védicos se habla del año como el “cuerpo del Sol”, y hemos de recordar

que entre los antiguos mayas la palabra kinh

significaba por igual sol, día y tiempo, lo que está en conformidad con lo que

dice nuevamente Platón en el Timeo

(38 C) cuando afirma que es el curso del sol, y no otra cosa, lo que crea el

tiempo, es decir que es gracias a ese curso, y sus ritmos, que el tiempo puede

ser medido y por lo tanto ordenado para nosotros. Por otro lado, es un hecho

señalado por muchas tradiciones que el espacio también es “medido”, y por lo

tanto generado, por los “rayos solares”, y es ésta una manera de relacionar el

tiempo y el espacio, teniendo en ambos casos al Sol como protagonista

principal.

En efecto, es el

“movimiento” del “carro solar” recorriendo la línea de la eclíptica el que

“mide” el día y por extensión el año y los ciclos más amplios, como las Eras Zodiacales,

que en realidad constituyen fragmentos del ciclo mayor de la precesión

equinoccial, que tiene también como protagonista al Sol pero de una manera

diferente a cuando ese protagonismo se limita a sus relaciones con el ciclo

diario y anual. Hablamos del “Sol hiperbóreo”, el que “mide” las pautas

rítmicas del tiempo de las civilizaciones en relación con la Estrella Polar que

de época en época viene determinada por el movimiento de la Precesión de los

Equinoccios.

SIMBOLISMO DE

LA "PRECESIÓN DE LOS EQUINOCCIOS"

Como señalamos

en el capítulo II, la Precesión de los Equinoccios es el resultado de un tercer

movimiento de la Tierra que en realidad es simultáneo al de rotación sobre sí

misma y el de traslación en torno al sol, añadiendo a continuación que dicha

precesión se produce por las diferentes atracciones gravitacionales que ejercen

el sol, la luna y los planetas sobre la banda del ecuador terrestre. En efecto,

esas diferentes atracciones hace que la tierra recule sobre sí misma en sentido

contrario al de su rotación normal, lo que motiva que el sol, en su movimiento

aparente, se retrase casi un minuto (exactamente 50 segundos) cada año en

llegar al punto vernal, o equinoccio de primavera, que es la entrada en el

signo de Aries como todos sabemos. El sol recorre entonces precesionalmente o

de forma retrógrada, es decir “al revés” del sentido de rotación normal de la

tierra, un grado de la circunferencia zodiacal cada 72 años, 30º en 2.160 años

(= 30 x 72), y los 360º en 25.920 años (= 2.160 x 12), lo que constituye la Precesión de los Equinoccios, cuya

mitad, 12.960, constituye como antes hemos dicho

el “Gran Año” (Fig. 5).

Fig. 5. Gráfico de la Precesión de

los Equinoccios con el punto vernal al final de la Era de Piscis, o sea al

final del Kali-yuga o Edad de Hierro (y por tanto de todo el Manvantara), en la que estamos

actualmente.

Asimismo, como el eje terrestre está inclinado 23º 27' con respecto al eje de la eclíptica, es decir que no es perpendicular al de su órbita, resulta que ese movimiento precesional hace que la tierra gire como si fuera una peonza (es decir basculando), con lo cual si prolongamos ese eje sobre el fondo celeste, observamos que éste traza un círculo completo al finalizar el movimiento de precesión, es decir cada 25.920 años (figs. 6-7).

Fig. 6.

Gráfico de la Precesión de los Equinoccios (Imagen del libro

La Cosmographie, de Yves Christiaen).

Fig. 7. El círculo de la Precesión de los Equinoccios proyectado sobre el hemisferio celeste boreal. La Polaris es el punto del cielo hacia el que se dirige el eje del polo terrestre en la actualidad.

Como veremos

más adelante, todo esto es sumamente importante, tanto astronómica como

simbólicamente, pues es ese punto de la bóveda del cielo que la prolongación

imaginaria del eje terrestre señala, el que constituye nuestro polo celeste,

que es distinto al del Polo de la eclíptica (fig. 8), del que más adelante

hablaremos.

Fig. 8. El

círculo de la Precesión de los Equinoccios girando en torno

al Polo de la eclíptica, al que envuelve a su vez la constelación del Dragón.

al Polo de la eclíptica, al que envuelve a su vez la constelación del Dragón.

No es necesario

decir que ese mismo movimiento precesional también se produce en el hemisferio

celeste austral, pero girando en sentido inverso ya que todo ese movimiento

tiene al centro de la Tierra como base y punto de apoyo, si así pudiera decirse

(figs. 9-10). Esto último está cargado de diversas lecturas y merecería una

explicación más amplia que no podemos abordar ahora, aunque en relación con lo

que estamos diciendo, y dentro de nuestro sistema de referencias espaciales, sí

añadiremos que ese “punto de apoyo” situado en el centro de la Tierra sería el

Nadir de nuestro universo visible, es decir el punto más bajo del mismo,

mientras que la Estrella Polar sería su Cénit, su punto más alto.

Así pues, aunque en la Precesión de los Equinoccios

el Sol, junto con la Tierra naturalmente, sigue siendo protagonista, sin

embargo también debemos considerar a la Estrella que un momento dado del ciclo

de la precesión constituye el Polo, o Cénit, de nuestro mundo. Se pasaría así

de un simbolismo estrictamente solar a un simbolismo polar (donde las

referencias y pautas temporales vienen dadas por las constelaciones polares,

aunque siempre en correspondencia con las eras y ciclos zodiacales que el Sol

va “actualizando” en su lento recorrido precesional), lo cual siendo un

fenómeno astronómico también lo es simbólico e iniciático, es decir tiene una

lectura “otra”, relacionada con el proceso de Conocimiento.

En este sentido

queremos traer de nuevo las palabras de Federico González, que nos hablan

precisamente de ese aspecto iniciático que revisten estos fenómenos

astronómicos, unas palabras que nos sitúan y nos dan una perspectiva no sólo cosmogónica sino también

metafísica desde donde abordar el tema de la Precesión Equinoccial:

El

ciclo profano se corresponde con el infierno de Dante (para dar una imagen), el

Hades, o el Tártaro, el mundo que los Mayas llamaban Xibalbá. Se lo puede

superar como un primer peldaño en el viaje de Conocimiento, o la Iniciación; su

ciclo es el día, el giro que la tierra da sobre ella misma. El segundo peldaño

se asocia con el viaje que el sol hace en el año y es la obtención del Hombre

Verdadero, el jardín del Paraíso y el Conocimiento del Ser Universal. La

tercera muerte es la experiencia de lo que No es, del No Ser y su posterior

maridaje con lo que Es. Este tercer ciclo es polar y se corresponde

astrológicamente con la Precesión de los Equinoccios (25.920 años, o 26.000 en

números redondos), un ciclo de tiempo indefinido para el ser humano, que sin embargo

se dice, puede aspirar a ello. (Diccionario

de Símbolos y Temas Misteriosos, entrada Luna).

Teniendo estas

palabras como guía, queremos señalar que además de estos tres movimientos de

rotación, traslación y de precesión, existe uno más que está especialmente

vinculado a este último, pues se superpone a él; nos estamos refiriendo al de

nutación (fig. 11).

Este movimiento viene dado por la atracción gravitatoria que ejerce el Sol y la Luna sobre el eje de los polos de la Tierra, de tal manera que éstos realizan una especie de cabeceo u oscilamiento a lo largo de un ciclo de 18 años y 6 meses aproximadamente, y que si lo graficáramos una vez que ese movimiento ondulatorio hubiese recorrido todo el ciclo precesional de 26.000 años aparecería dibujando una especie de rueda dentada, que también podemos apreciar en esta otra imagen de una cerámica mochica (fig. 12), y no deja de ser significativo que esa rueda dentada este formada por los movimientos ondulatorios de las seis serpientes (el número es significativo por todo lo que hemos dicho acerca de él) que bordean el recipiente.

Como dijimos en

el capítulo I, el movimiento de nutación tiene su interés desde el punto de vista

simbólico pues deja entrever la idea de que el ciclo precesional está

“engranado” o articulado con el propio ciclo diario y anual, que precisamente

sigue el recorrido inverso de éste, lo que evoca el símbolo maya de las dos

ruedas calendáricas (ritual y civil) engranadas entre sí (fig. 13).

Fig. 13. Engranaje del calendario maya de

260 días (calendario ritual, izquierda)

y el de 360 días (calendario civil,

derecha).

Se

da la circunstancia de que, mientras el civil consta de 360 días (según el

sistema de los tunes o años de 360

días) el calendario ritual maya, y azteca, consta de 260 días que es un

submúltiplo del gran ciclo precesional de 26.000[6]

Pero a todos

estos movimientos propios de la Tierra es importante para nuestro estudio

considerar también el desplazamiento del Sol y todo su Sistema en torno al

centro de la Vía Láctea, tardando en ese desplazamiento aproximadamente unos

220 millones de años (un tiempo inconmensurable), lo que se denomina un “año

galáctico” y que la Tradición hindú lo explicaría hablando de la duración de

uno de los “días y noches” de Brahmâ. Se da la peculiaridad de que en dicho

desplazamiento los planetas que orbitan en torno al Sol, que es su centro, y su

eje, aparentan moverse en espiral, como si constituyesen un gigantesco vórtice

helicoidal (fig. 14).

Fig. 14. Movimientos del Sistema Solar en la Galaxia.

En la

cosmogonía de los antiguos aztecas ese vórtice helicoidal está personificado en

una de sus deidades principales, Tezcatlipoca, de quien se dice que está

dotado de movimiento en espiral (torbellinos,

remolinos y trombas marinas) porque él gobierna el "Torbellino"

celestial, la espiral trazada por los planetas a medida que avanzan por la

oblicua senda de la eclíptica y giran alrededor del eje polar del ecuador (…)

Es la personificación del movimiento universal, y la medida del espacio y del

tiempo.[7]

Volveremos a

hablar más adelante de ese “torbellino celestial” en relación con Tezcatlipoca

cuando toquemos específicamente la cuestión de la Estrella Polar.

Todo el sistema

solar se dirige hacia un punto del cielo situado entre la constelación de

Hércules y la brillante estrella Vega a una velocidad de unos 20 kms./s., o sea

a 72.000 Kms./hora, número del que hemos de destacar sobre todo la cifra 72,

que como hemos visto constituye un módulo temporal relacionado con la Precesión

de los Equinoccios. Vega es la estrella alfa de la constelación de la Lira,

compuesta de siete estrellas, y cuyo nombre le fue dado precisamente en memoria

de la Lira heptacorde de Orfeo, quien la recibió de Apolo, un dios no

únicamente solar sino también hiperbóreo, es decir polar. Diremos que ese punto

del cielo es el “ápex solar”, es decir el ápice o vértice del cielo, lo que en

términos arquitectónicos, y referido a nuestro Sistema Solar, sería la piedra

angular de todo su edificio cósmico.

Recordemos en

este sentido que Vega fue la estrella polar hace aproximadamente 13.000, es

decir una puerta de entrada a otro período de tiempo, pues prácticamente

coincide con el fin del cuarto “Gran Año” del Manvantara, el anterior al actual, ya que nos encontramos en su

quinto y último “Gran Año”. Ya hemos señalado que un “Gran Año” es exactamente

la mitad de la Precesión de los Equinoccios, 12.960 años, o 13.000 en números

redondos. Entre los antiguos babilonios la estrella Vega recibió varios

nombres, todo ellos muy significativos: “Mensajero de Luz”, “Vida de los

Cielos” y “Juicio del Cielo”.[8]

En su

desplazamiento el Sol aparece entonces como un eje en torno al cual giran todos

sus planetas y es innegable que todo esto tiene un alto contenido simbólico. El

“cuerpo largo” y luminoso del sistema solar navegando por la inmensidad del

océano cósmico semeja danzar al compás de una música muy sutil emitida por

todos los planetas, como la lira Heptacorde de Orfeo, y que Pitágoras decía

“oír” reverberando en su alma. Las siguientes palabras de Simplicio

(neoplatónico de la Academia de Atenas) son muy adecuadas al respecto:

Si cualquiera, como Pitágoras, del que se dice que

escuchó esta armonía, hubiese sido liberado de su cuerpo terrestre, y el

vehículo luminoso y celestial que contiene los sentidos se hubiera visto

purificado mediante un don divino, gracias a una vida pura, o por la perfección

que conllevan los ritos sagrados, tal ser habría percibido cuanto a los demás

es invisible e inaudible.

Es evidente que

Simplicio está hablando aquí de que es sólo a través de la transmutación, o

nuevo nacimiento en el sentido iniciático, como pueden “apreciarse” esa música

sutil, que no sólo reverbera en el éter cósmico sino en el interior de nuestra alma

(en el “éter del corazón”), hecha a imagen y semejanza del Alma del Mundo.[9]

Fijemos nuestra

atención en la espiral realizada por la tierra alrededor del Sol, y no perdamos

de vista que dicha espiral va atravesando no sólo las constelaciones sino

también las distintas “líneas de fuerza” de la Vía Láctea, que aunque se

manifiesten en forma de leyes físicas ellas también actúan en otro orden más

sutil en lo que respecta al ser humano y al conjunto del mundo terrestre, pues

no olvidemos que la Vía Láctea, como el Sistema Solar, como la Tierra y los

planetas, es un cuerpo viviente, un todo orgánico, como lo representa aquí (fig.

15) la diosa egipcia Nut, “madre de todos los dioses”, y cuyas partes

interactúan entre sí en distintos órdenes, tanto corporal, como anímica y

espiritualmente.

En la imagen

podemos apreciar la barca solar navegando a través de su cuerpo, y acompañando

al Faraón en su viaje de ultratumba. A la izquierda la barca transportando a

Thot, Ra y Maat. En el medio de la imagen el cuerpo arqueado de Nut (el cielo),

debajo de ella Shu (el espacio intermediario), y tendido Geb (la tierra). A la

derecha, de nuevo la barca de Thot, Ra y Maat. Y por último el Faraón

descendiendo.

De ahí que la

gran mayoría de culturas tradicionales y arcaicas representaran los astros y

constelaciones con nombres extraídos de los distintos reinos de la naturaleza,

incluido el humano, y como símbolos de las realidades sutiles. Los animales,

los vegetales, las piedras preciosas, todos ellos simbolizaban las energías

divinas en acción en el mundo.

Hablando precisamente

de los “Cinco Grandes Años” que ya dijimos constituyen los 65.000 del Manvantara (13.000 x 5 = 65.000), y

según los datos proporcionados por la doctrina tradicional de los ciclos,

muchas veces nos hemos preguntado por qué con cada fin de un Gran Año, y

siguiendo un ritmo regular y rítmico, ha habido un cataclismo geológico que

afectaba de forma importante a la tierra, hasta el punto de modificar y renovar

en mayor o menor medida la configuración de los continentes. En cada fin de un

Gran Año, es decir casa 13.000 años, entran en convulsión los distintos planos

del universo, lo que está atestiguado también por las tradiciones precolombinas

y de otras civilizaciones, que recogen en sus crónicas y mitos esta

circunstancia astronómica.

En síntesis, y

según los datos tradicionales: el paso del primer “Gran Año” al segundo supuso

la dislocación del llamado continente hiperbóreo, que por analogía con los

datos de la ciencia moderna se correspondería con la separación del “continente

original”; del segundo al “Tercer Gran Año” ese cataclismo provoca la

desaparición de un continente oriental que se ha dado en llamar la Lemuria,

cuyos vestigios actuales son las cientos de islas que componen la parte del

océano Índico y del océano Pacífico comprendidos entre los Trópicos de Cáncer y

Capricornio; el paso del tercero al “Cuarto Gran Año” se produjo con la

dislocación del continente meridional de Gondwana, la que dio origen a

Sudamérica, África, el subcontinente Indio, Madagascar y Australia; y por

último tenemos el paso del cuarto al “Quinto Gran Año” (el actual), que se

produjo con el hundimiento del continente de la Atlántida y otros fenómenos

geológicos y atmosféricos, entre ellos el Diluvio, tal cual se relata en la

Biblia y otros textos sagrados de diferentes tradiciones (por ejemplo en la

epopeya sumeria del héroe civilizador Gilgamesh), y del que ha quedado

constancia en los testimonios de muchos pueblos, y desde luego en Platón, que

es nuestra principal referencia al respecto.

Como hemos dicho

anteriormente, en su movimiento en espiral en torno al Sol la tierra no sólo

atraviesa las constelaciones sino también poderosas “líneas de fuerza de la Vía

Láctea”, que en determinadas posiciones de su eje polar actúan de manera muy

activa sobre todo el planeta, y desde luego sobre sus habitantes. Nos referimos

concretamente al momento en que el eje terrestre, en su movimiento precesional,

coincide con el eje que alinea al Sol con el centro de la Vía Láctea, que es el

eje Sagitario-Géminis, respectivamente las constelaciones más cercana y lejana

a ese centro galáctico, y que en otro tiempo habían sido los “goznes” sobre los

que giraba el eje del mundo. Este fenómeno astronómico se produce precisamente

cada 13.000 años, es decir con cada fin de un “Gran Año”, o la mitad de la Precesión

de los Equinoccios.

Esa alineación

con el centro de la Vía Láctea “desata” poderosas radiaciones cósmicas que

inevitablemente inciden en el hombre, la Tierra y todo el Sistema Solar, que

constituye, junto con el Zodíaco, esos límites espacio-temporales donde se

desarrolla la vida y el mundo del hombre. Dichas

radiaciones nos recuerdan las “corrientes cósmicas” que menciona Federico

González en su Diccionario de Símbolos y

Temas Misteriosos, donde señala que dichas corrientes:

no son sólo las telúricas aunque como éstas surgen de

la polarización de dos energías que se confrontan, o se armonizan en la

complementariedad de los opuestos. Nos referimos a unas corrientes anteriores a

toda generación y que en su discordia y unión producen verdaderas tempestades

en todos los ámbitos donde acontecen, es decir en la entera creación invisible

o visible, o contrariamente, espacios de estabilidad y paz que hacen que todo

el proceso vuelva a recomenzar cuando el agente destructor, o transformador

(Shiva) cause nuevos desequilibrios necesarios también para el equilibrio del

conjunto.

Las energías de las que estamos hablando están en el

meollo mismo de cualquier generación en permanente revolución, lo que provoca

la discrepancia sólo atemperada por una paz siempre relativa, ya que este

oscuro y misterioso desarrollo que estamos describiendo se produce ad infinitum sin que seamos capaces de

percibirlo con claridad. Estas energías destructoras son necesarias y por lo

tanto nos equivocaríamos al rechazarlas, o eliminarlas de cuajo como sucede con

el mal ya que este no es sólo el contrapunto necesario para la sinfonía cósmica

sino que todo este proceso generativo sucede a fin de que “se cumplan las

Escrituras”.

Estas energías son muy importantes si nos referimos a

la creación del mundo a partir de la nada y lo mismo sucede en el caso del hombre

así sea éste un nacimiento natural y orgánico, como el parto de un bebé, o la

propia iniciación donde se dice que el neófito es internado o debe ser

internado en las profundidades de la tierra –como está dicho en la Divina Comedia–, o sea en el tumulto de

la indiferenciación necesario para la definición posterior. Es decir que, en

este último caso, las convulsiones propias de un proceso iniciático son desde

los comienzos algo tormentoso, que se equivale con algo antinatural como es el

nacimiento a un espacio y tiempo distinto al corriente. Lo que es lo mismo que

a través de la reyerta se arribe al ámbito de la paz final.

Como vemos,

Federico González habla aquí de que la influencia de esas “corrientes cósmicas”

se produce en diferentes planos, no sólo en el físico, sino también en el

psicológico y el espiritual.

Se sabe desde

hace ya unas décadas que el centro de la Vía Láctea es un “agujero negro” que,

pese a la enorme distancia que hay entre éste y el sistema solar[10], sin

embargo su campo gravitacional es tan poderoso que los efectos de esa

alineación deben dejarse sentir en todo el planeta y, como decimos, a distintos

niveles. Hemos de recordar y hacer hincapié en que, debido a las leyes de las

analogías y las correspondencias todos los planos de la manifestación están

interrelacionados entre sí. De esta manera, los desequilibrios en el mundo del

hombre (que incluye a la Tierra y su medio natural) expresan otros de un orden

más sutil, invisible, que afectan al Alma del Mundo, obra del Demiurgo, que

siendo manifestada, es decir sometida a la dualidad, también “sufre”

periódicamente desarreglos en el funcionamiento de su armonía, la cual debe ser

nuevamente “ajustada”, es decir concordada como diría Platón, al Modelo

Original, Arquetípico, gracias a las distintas manifestaciones “históricas” del

Espíritu, lo que en la tradición hindú se denomina el “descenso” de los

Avataras de Visnú, el dios conservador. Tras los grandes cambios cíclicos

siempre aparece, de una u otra manera, una humanidad regenerada acorde con “una

nueva tierra y un nuevo cielo”.

El alineamiento

de que estamos hablando es en realidad una conjunción de factores astronómicos

y cíclicos que se producen para expresar estados del Ser universal que se

expresan en la individualidad humana, pues como decía Séneca refiriéndose a los

sacerdotes y augures etruscos, estos afirmaban que las nubes no colisionan para que los

rayos, o los relámpagos, sean emitidos sin más, sino que:

las nubes chocan para que se produzcan los rayos; pues

como todo lo vinculan a la divinidad, son de la opinión que los hechos no

tienen un significado cuando se producen, sino que tienen lugar porque deben

transmitir un significado.

Es decir que en todo fenómeno natural hay un mensaje

implícito que hay que saber interpretar simbólicamente, sobre todo cuando esos

fenómenos tienen un carácter y una trascendencia innegable, es decir cuando a

través de él un numen o un dios quiere manifestarse en el ámbito cósmico y

humano. Y ya sabemos que el Tiempo mismo es un dios, un dios cósmico, "encósmico" como señalaba Proclo, cuyos

rostros y manifestaciones se expresan a través de los distintos ciclos, desde

el más pequeño (los días, los meses, los años), hasta los más grandes (los "siglos", los yugas, los “Grandes Años”, los Manvantaras, los Kalpas).

Ese alineamiento

o conjunción de que estamos hablando tiene lugar en el momento en que la

eclíptica sobre la que se mueve el Sol y el Zodíaco se cruza con el Ecuador de

la Vía Láctea (fig.16), de tal manera que podríamos hablar de una Precesión de

los Equinoccios a nivel cósmico.

Fig. 16. Entrecruzamiento del ecuador galáctico y la

eclíptica, fenómeno que se produce cada 13.000 años, o mitad de la Precesión de

los Equinoccios.

Para nosotros,

lejos de acreditar en todas esas “falsas profecías”, y “falsos profetas”, que

tanto pululan en nuestros días hablando de “fechas concretas” para una

catástrofe inminente, ignorando así lo que dicen los Evangelios al respecto, es

decir de que esto sólo el Padre lo sabe, este fenómeno en concreto, decimos, es

sin embargo un “signo” o una “señal” más de nuestro tiempo entre tantas otras.

Lo que sí es cierto y está corroborado por todos los datos cíclicos

tradicionales es que nos encontramos al final de un gran ciclo, que coincide

con el final del quinto “Gran Año”, y los signos y señales de que hablamos

muestran la concordancia con este hecho, que también coincide con el final de

una “cuenta larga” en la cosmogonía maya, que coincidió con el solsticio de

invierno de 2012, fecha del cruce entre el ecuador de la Vía Láctea y la

eclíptica solar y zodiacal.

Algunos

consideran, no sin razón, que esa gran cruz está representada por el quincunce precolombino (fig. 17), que es

uno de los símbolos del Sol, de Venus y de Quetzalcóatl (las dos manos que en

forma de eje horizontal pasan por el medio de la cruz pertenecen a

Quetzalcóatl). El quincunce deriva

así de una realidad astronómica, expresada también por los cinco años venusinos al cabo de los cuales tiene lugar

la conjunción superior del planeta con el sol.[11]

Fig. 17. Quincunce maya.

Antes hemos

mencionado los “Cinco Grandes Años” como parte esencial de la doctrina de los

ciclos. Pues bien, si los relacionamos con los cataclismos cósmicos vinculados

al fin de cada “Gran Año” podemos ver su perfecta correspondencia con los

“Cincos soles”, con los que el quincunce

antes mencionado está igualmente vinculado, pues cada una de las “regiones” que

determinan las cuatro aspas se consideran el período de manifestación de uno de

esos “soles”, más aquel que se corresponde con el centro, que es también una

“región”, la del “Quinto Sol”, que tiene como símbolo el glifo ollin (movimiento) emparentado con el quincunce (figs. 18-19).

Fig. 18. Distintos signos ollin, o movimiento.

Fig. 19. El “Quinto Sol” y el signo ollin en el centro del calendario

azteca.

Federico

González nos recuerda que existen varias versiones sobre el simbolismo de los

“Grandes Soles”, pero que

Según una versión muy conocida de los aztecas, todos

los soles, ciclos, o eras terminan siempre en grandes cataclismos, originados

por Quetzalcóatl o Tezcatlipoca, dioses enemigos cuyos combates determinan la

historia del universo. (Diccionario de

Símbolos y Temas Misteriosos).

Al igual que

cada uno de los “Grandes Años”, los “cinco soles” se corresponden con un

elemento determinado: sol de agua, sol de tierra, sol de fuego, sol de viento

(o aire), y el quinto “el sol de movimiento” (Ollintonatiuh), el que como decimos está en la “región del centro”,

en el lugar que se corresponde con el corazón, puesto que ollin tiene una etimología que lo emparenta con yóllotl, el corazón.

Es interesante

en este sentido recordar lo que dijimos al principio de que el primer

movimiento viene dado por el ritmo como emanación primera del batir del corazón

del mundo, también expresado por el hálito vital. Las palabras movimiento, corazón

y alma (o ánima) tienen en la cosmovisión mesoamericana una misma etimología,

manifestando así una unidad en los conceptos que da cohesión al discurso

cósmico, encuadrado por los “cuatro rumbos del mundo”, en una permanente

tensión que sólo se armoniza y equilibra en el centro.

Fig. 20. La Serpiente Emplumada como aro en el juego

de pelota. Chichen-Itzá.

El dios que

preside el último ciclo, el del “quinto Sol”, es Quetzalcóatl (la “serpiente

emplumada”, fig. 20), entidad divina que en nuestra Tradición occidental toma

el nombre de Hermes y de Mercurio (fig. 21), y que entre sus atributos

principales

Fig. 21. Emblemática. Alciato.

tiene las alas y

las serpientes enroscadas en torno del caduceo, lo cual encaja muy bien con el

tema que estamos tratando, pues esas dos serpientes entrelazadas evocan desde

luego el “movimiento helicoidal” en torno al eje del mundo, como podemos

apreciar también en este grabado chino donde aparece el emperador Fo-Hi y su

consorte Niu-Kua (fig. 22).

También

encontramos una identidad con el Thot egipcio, representado precisamente por un

ave: el Ibis. Es innegable que estos dioses, y sus equivalentes en todas las

culturas antiguas, han tenido un protagonismo importante en cuanto que han

sido, en esta última Edad, y como intérpretes de los dioses más altos, los

portadores de la civilización y el conocimiento de la Cosmogonía.

Los “cinco

soles” se denominan la “cuenta larga”, que está obviamente relacionada con los

26.000 años de la Precesión de los Equinoccios, que divide al círculo de la

precesión equinoccial en cinco partes de 5200 años cada una (5200 x 5 =

26.000).

Pero la “cuenta

larga” de los “cinco soles” también se relaciona, y podríamos decir que

especialmente, con los 65.000 años del Manvantara (y también con otros ciclos

más amplios), o lo que es lo mismo: con los “Grandes Años” o períodos de 13.000

años cada uno.

Según afirma

Federico González, el ciclo de 26.000 años era la “clave” del calendario ritual

de 260 días (cifra submúltiplo de 26.000) entre los aztecas, el llamado tonalámatl, que se corresponde

exactamente con el tzolkin maya. Este

calendario estaba ajustado con los ciclos de Venus, del Sol, las Pléyades, la

Polar y la Vía Láctea, que entre los aztecas era llamada la “Serpiente de

Nubes”, Mixcóatl, que era también una deidad guerrera, vinculada al importante

dios Tezcatlipoca, identificado con la constelación de la Osa Mayor.

Federico

González, recordando el mito de Tezcatlipoca (Diccionario de Símbolos y Temas Misteriosos), recoge las siguientes

palabras de Walter Krickeberg en Las

Antiguas Culturas Mexicanas:

El dios Tezcatlipoca se transformó en el dios Mixcóatl

y creó el primer fuego con ayuda del taladro en forma de molinillo, porque

Mixcóatl reside en el polo celeste, alrededor del cual gira el firmamento

entero como el palo en el orificio de la tabla por taladrar al hacer el fuego.

Hay aquí varias

ideas muy interesantes que se incardinan con nuestro discurso acerca del

movimiento precesional, del que se derivan los distintos ciclos que ordenan el

devenir del movimiento de la Historia. En primer lugar, la palabra “molinillo”,

o molino, ha sido muy empleada en numerosos pueblos de todos los lugares de la

Tierra, y ya en el siglo II d.C. el astrónomo griego Cleómedes en su libro El Movimiento circular de los cuerpos

celestes señala que: “Los cielos giran igual que la piedra del molino”.

Ese “taladro en

forma de molinillo” es la “clavija”, o eje”, que gira en torno al centro-eje de

la piedra del molino. Ese centro simboliza a la Estrella Polar, equivalente al

“ojo del domo” o “clave de bóveda” de la construcción.[12]

El fuego al que se refiere el texto viene dado entonces por el movimiento circular

de los cielos impulsados por el eje-taladro. Ese fuego sutil es un gran círculo

que va del Polo Norte de la esfera celeste hasta el Polo Sur.[13] Es

un fuego que anima y envuelve al Cosmos entero, a la totalidad de la

manifestación, y al que se refiere el Rig-Veda

con estas palabras: "¡Agni!, al igual que la yanta a los radios,

así tú rodeas a los dioses".

Fig. 23. Robert Fludd. Utriusque Cosmi Historia. (Imagen: diccionariodesimbolos.com).

En la tradición

hindú se habla del simbolismo del “Batido del Océano de Leche” Amritamanthana, en clara alusión a la

Vía Láctea, y también al “alimento de inmortalidad”, que es propiamente la Amrita, es decir el Conocimiento. Esto

nos hace recordar que la Vía Láctea es también llamada entre los alquimistas el

Camino de Santiago, que recordemos es un símbolo del peregrinar iniciático hacia el

“centro del mundo”, que es también el “eje del mundo”.[14]

Por eso mismo, ese “batido”

que agita y pone en movimiento los distintos planos del mundo, actualizándolos,

se realiza a través de ese “eje-taladro”, pivote o poste sagrado que conecta el

polo norte celeste y el polo sur celeste, y que es en realidad el Árbol del

Mundo, o la montaña axial, que en el caso del hinduismo no es otro que el monte

Meru (fig. 24).

Fig. 24. Batido del Océano de Leche por los Devas (izquierda) y los Asura (derecha). El avatara de Visnú Kurma (la tortuga) aparece sumergido

sosteniendo el Meru, la montaña axial.

Ese movimiento

es engendrado por la serpiente Naga

que se enrosca en torno al monte axial y que es “tirada” de sus dos extremos

por los Devas (los dioses luminosos)

y los Asuras (los titanes o demonios),

las dos potencias del Plano Intermediario que determinan con sus “tensiones” y

“luchas” los destinos del Universo y de los seres que lo pueblan. Fijémonos

cómo esas tensiones están simbolizadas por las direcciones que toman los dos

extremos de la serpiente cósmica, semejando los movimientos de la doble espiral

alrededor del Eje central.

Esta misma idea

está presente en Egipto como podemos observar en la siguiente imagen (fig. 25)

donde aparece el dios Seth (o Tifón, que simboliza las tinieblas, el lado

oscuro de la Creación) y Horus, el dios halcón de la luz, hijo de Osiris e Isis.

Fig. 25. Seth y

Horus.

Asimismo entre

los mayas encontramos esta otra imagen perteneciente al Códice de Madrid, o

Tro-cortesiano (fig. 26), donde podemos apreciar a cuatro deidades a modo de

los puntos cardinales sosteniendo en sus manos una cuerda, o serpiente, por la

que discurre el sol, representado con dos de sus símbolos: a la izquierda, y

ascendiendo por la cuerda-serpiente, el círculo con la cruz, y a la derecha la

“guacamaya roja de fuego”, que desciende por ella. Asimismo, se distinguen las

franjas horizontales y verticales con los quincunces y los glifos del tiempo;

en la cúspide del eje central vemos a la tortuga y esa deidad que seguramente

representa a Itzamna, el dios creador maya.

Fig. 26. Códice de Madrid, o Tro-cortesiano.

Vemos así que

el “Batido del Océano de Leche” es una

acción del Polo, y en algunos mitos de diversos pueblos se habla que de esa

“agitación” en el mar primigenio van emanando todas las constelaciones,

estrellas y cuerpos celestes que alumbran el mundo como brotando de ese centro,

que es en realidad la morada del Dios creador.

En efecto, según

el hinduismo el Polo es la morada de Visnú (ver de nuevo fig. 24), el dios

conservador del cosmos y al mismo tiempo el que da a este las leyes e

ideas-fuerza arquetípicas que permitirán actualizarlo y ordenarlo, que es lo

que indica precisamente el simbolismo de los “tres pasos” de Visnú, que son las

“medidas” arquetípicas a través de las cuales los tres mundos se organizan.

Recordamos que

René Guénon (en el cap. III de El Reino

de la Cantidad y los Signos de los Tiempos) nos dice que la palabra mâtrâ, o mantrâ significa literalmente medida, pero añade que lo así

“medido” son las posibilidades de manifestación inherentes al Espíritu, a Âtmâ.

Es interesante

entonces señalar la relación que existe entre esas tres medidas trazadas por

los pasos de Visnú, y el mantrâ AUM, compuesto también de tres

letras. De este monosílabo sagrado se dice que contiene el sonido o Verbo

primordial, que constituye la esencia del Veda,

de la que deriva el Dharma, la

Filosofía Perenne en su aplicación en el orden cósmico y humano. Por eso mismo

existe la Tradición, palabra que contiene los conceptos de recibir y de

transmitir la Sabiduría Perenne, y necesariamente en el orden humano esa

Tradición se refleja en todas aquellas organizaciones iniciáticas y de

verdadero Conocimiento que a lo largo de la Historia han sido las que han

organizado la cultura y la civilización en cualquier lugar de la Tierra.

Precisamente el

Polo es designado en sánscrito con el nombre de Dhruva, cuya raíz etimológica es la misma de Dharma, según nos recuerda René Guénon, quien en otro lugar (“Dharma”,

en Estudios sobre el Hinduismo) nos

dice a este propósito:

Se

sabe que dharma es derivado de la raíz dhri, que significa

portar, soportar, sostener, mantener; se trata pues propiamente de un principio

de conservación de los seres, y por lo tanto de estabilidad, al menos mientras

ésta es compatible con las condiciones de la manifestación, pues todas las

aplicaciones del dharma se relacionan siempre con el mundo manifestado.

Y añade que Dharma es una expresión de Atma, el Principio no manifestado e

inmutable. El Dharma refleja entonces

esa inmutabilidad

en

el orden de la manifestación; no es "dinámico" sino en la medida en

que manifestación implica necesariamente "devenir", pero es lo que

hace que este "devenir" no sea puro cambio, y lo que mantiene siempre

a través del cambio mismo cierta estabilidad relativa (…); efectivamente, es a

la idea de "polo" o de "eje" del mundo manifestado a la que

conviene referirse si se quiere comprender verdaderamente la noción del dharma:

es lo que permanece invariable en el centro de las revoluciones de todas

las cosas, y que regula el curso del cambio por cuanto no participa en él.

El Polo, siendo una

imagen simbólica del Dharma lo

“representa” en el orden sensible. Él nos está señalando, o mejor transmitiendo

ya que se trata de un símbolo, la idea de que en el movimiento del devenir

existe un lugar que no está sujeto a ese cambio, y no sólo eso sino que

mantiene siempre a través de dicho cambio una cierta estabilidad. El dato astronómico

nos dice que ese punto del cielo está ocupado por la Estrella Polar que es la

prolongación celeste del polo terrestre. Sin embargo, como hemos visto, la

Estrella Polar se va desplazando muy lentamente como consecuencia del

movimiento precesional, y al cabo de unos miles de años, es otra la que ocupa

su lugar. La Estrella Polar de cada momento cíclico puede ser distinta, pero la

idea de Polo y por tanto de estabilidad permanece por encima de cualquier

“movimiento” precesional. En su obra Julio

César, W. Shakespeare pone en boca del estadista romano:

Pero yo soy constante como la Estrella Polar que no

tiene parangón en cuanto a estabilidad en el firmamento.

Toda persona

tiene su propia Estrella Polar, su eje interior, su dharma, que es la conformidad a su naturaleza esencial, y a cuya

consecución se destina la enseñanza iniciática y metafísica, sustentada en el

estudio y vivencia de los símbolos de la Cosmogonía Perenne, que articulan todo

el proceso de Conocimiento.

Ese lento desplazamiento

del eje precesional (fig. 27) es el que va determinando el cambio de era

zodiacal, que como sabemos se produce cada 2.160 años. Según los datos de la

Ciclología tradicional las “estrellas polares” más importantes –y que son

nombradas por numerosas tradiciones- son seis y pertenecen también a las seis

constelaciones circumpolares (Osa Menor, Dragón, Hércules, Lira, Cisne y

Cefeo), separadas por 60º aproximadamente, abarcando cada una de ellas un ciclo

de 4.320 años, esto es, dos eras zodiacales (2.160 x 2).

Existe aquí una

concordancia conscientemente buscada para hacer coincidir los números cíclicos

fundamentales derivados de la Precesión de los Equinoccios con cada una de las

Estrellas polares más importantes en los diversos períodos cíclicos. En efecto,

tengamos que en cuenta que el número 4.320 es un submúltiplo de los 25.920 años

de la Precesión de los Equinoccios, y que esto surge precisamente de

multiplicarlo por 6 (4.320 x 6 = 25.920). Pero esa concordancia no podría haber

sido posible si previamente no hubiera estado señalada ya por las “distancias”

o “medidas” entre esas estrellas polares. Es decir que ya preexistía un orden

natural que propiciaba dicha concordancia.

Hace 4.320 años

la estrella polar era Thuban situada

en la constelación del Dragón. Es la época de construcción de las pirámides de

Egipto, y en concreto las tres de Guiza (Keops, Kefrén y Micerinos) estaban

orientadas a esta Polar, la que los antiguos chinos denominaban el “Gran

Gobernante Imperial del Cielo”. En Mesopotamia llevaba el nombre de Nibiru, con

el que estaba vinculado el dios Marduk, el cual tenía como símbolo precisamente

a una serpiente-dragón (fig. 28).

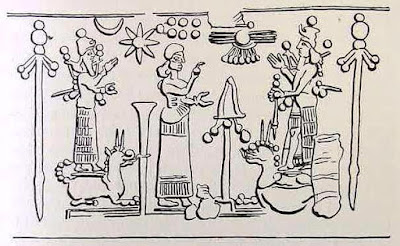

Fig.

28. Sello mesopotámico. Nibiru, que aparece como

Estrella polar

alada, y Marduk con la serpiente-dragón.

No podemos

extendernos obviamente en todo esto, pero sí decir que era esta la estrella que

comenzaba a reinar en el polo celeste cuando la humanidad entró en el

Kali-Yuga, la última edad del Manvantara.

Hace 8.640 años

la estrella polar estaba en la constelación de Hércules. Hace 12.960 esta no

era otra que la ya mencionada Vega, en la constelación de Lyra. Otros 17.260

años atrás, brillaba la estrella de Deneb de la constelación del Cisne. Hace

21.600 años, se encontraba sobre el polo la estrella Alfirk de la constelación

de Cefeo. Y exactamente hace 25.920 años, y tras un giro completo de la

precesión equinoccial, la estrella polar era la que actualmente está sobre

nuestras cabezas.

Naturalmente han

existido otras estrellas polares que podríamos considerar como secundarias o de

transición entre las seis más importantes, “transición” que también está

relacionada con el paso de un ciclo a otro, con sus correspondientes

expresiones en la historia de la humanidad. Pero esto es un tema que desde

luego no podemos desarrollar en este momento, tan sólo mencionarlo como un dato

más que hay que tener en cuenta para ubicarnos en este complejo sistema de

relaciones entre los ciclos cósmicos y los ciclos históricos. En el capítulo

siguiente hablaremos de algunas de ellas.[15]

EL POLO DE LA ECLÍPTICA

EL POLO DE LA ECLÍPTICA

Pero en realidad

existen dos polos: el que hemos considerado hasta ahora, y el Polo de la

eclíptica (fig. 29), o sea ese “lugar” del cielo hacia donde señalaría el eje

polar de la Tierra si éste no estuviera inclinado esos 23º, 17’ con respecto al

eje de la eclíptica, inclinación que es la que provoca precisamente la Precesión

de los Equinoccios, y con ella las cuatro estaciones.

Nos dice la

Tradición que en la Edad de Oro, es decir en el estado primordial, ese eje no

estaba inclinado y por tanto era perpendicular al eje del cielo. El polo de la

eclíptica constituye el centro de esa circunferencia en torno a la cual se

disponen las distintas Estrellas polares de los diferentes períodos cíclicos.

Podríamos decir que estas polares correspondientes a cada momento cíclico son

como las proyecciones de ese centro inmutable, como si de éste partieran unos

radios invisibles que lo unieran a ellas, conformando así una verdadera rueda

celeste, donde ya no sería el Sol su centro, como ocurre con el Zodíaco, sino

el Polo de la eclíptica, en el que por cierto no hay ninguna estrella, lo cual

no deja de ser significativo pues en verdad estamos ante la imagen (o mejor

dicho la no-imagen) del Centro arquetípico, del verdadero símbolo del Polo

metafísico, que no está afectado por ningún movimiento y por ello es un símbolo

del No-tiempo. Los sacerdotes-astrónomos caldeos, grandes observadores del

cielo, consideraban que el verdadero Polo era el de la eclíptica, que ha sido

llamado en algunas culturas el “agujero abierto del cielo”, es decir una puerta

a lo trascendente y lo supracósmico.

Las seis Estrellas

polares más el Polo de la eclíptica conforman un septenario celeste, que

también podemos ver en las constelaciones polares como la Osa Mayor y la Osa

Menor, y asimismo en una constelación zodiacal como las Pléyades, donde reciben

el nombre de las “Siete Hermanas”, o las “Atlántidas” al ser consideradas como

las hijas Atlas, en clara alusión a que esta constelación ha sido una

referencia para todas aquellas tradiciones herederas de la Atlántida. Se quiere

así recalcar el hecho de que en un momento dado del ciclo hubo una

transferencia de conocimientos de la Tradición Primordial a otras derivadas de

ella. No es por casualidad entonces que la constelación de las Pléyades tuviera

siete estrellas e incluso su forma fuera exactamente idéntica a la de la Osa

Menor y la Osa Mayor.

Fijémonos en la

siguiente imagen (fig. 30) como ese centro polar está rodeado por la

constelación del Dragón Celeste, el cual también envuelve con su cuerpo

serpenteante a la Osa Menor, y por lo tanto a la actual Estrella Polar.

Recordemos que el Dragón Celeste es un símbolo del Verbo divino, del Ser

Universal, el que genera el Cosmos a partir de la emanación del Fiat Lux (Hágase la Luz).

Se da también el

hecho no menos simbólico de que cada una de las estrellas que componen la

constelación del Dragón está en las secciones correspondientes a todas las

constelaciones zodiacales.

Fig. 30. Las constelaciones zodiacales en torno a la

constelación

del Dragón y la Osa Menor. (Extraída de Sefer Yetsirah, de Aryeh Kaplan).

Entonces el

Dragón Celeste no sólo es el guardián del Centro sino que su “cuerpo” es la

estructura que está en medio del cielo “sosteniendo” a todas esas

constelaciones, aunque en realidad es al cielo entero al que sostiene. Como

dice el Sefer Yetsirah: “El Dragón

está en medio del Universo como un rey en su trono”. El tiempo solar se ha

transmutado en tiempo polar.

Todo esto se

prestaría a desarrollos muy importantes que no podemos emprender ahora, y que

tocan a distintos mitos cosmogónicos y de la geografía sagrada presente en

tradiciones como la hindú y la celta (entre otras), de donde procede la saga

del rey Arturo y los doce caballeros de la Tabla Redonda, asimilados a las doce

constelaciones zodiacales. Sólo decir que el “padre” de Arturo es Uther Pendragon, “Cabeza de Dragón”,

aludiendo claramente a la constelación boreal. Uther es etimológicamente idéntico al sánscrito Utara, que designa el norte, la región

boreal, y por extensión el norte celeste, el Septentrión, es decir los “siete

bueyes” en referencia a la Osa Mayor.

Asimismo es

idéntico a “Útero”, con lo cual se está designando a esa misma región boreal

como el útero o matriz de donde surgió la primera humanidad, la humanidad

primordial. El mito de esta historia ejemplar es muy elocuente: Uther Pendragón, la cabeza y el cuerpo

que sostiene el Universo entero, es la Tradición Polar, primordial, la que

transmite el Conocimiento a su “hijo” Arturo, que ejemplifica aquí a las

tradiciones directamente emanadas de aquella.[16]

Esa identificación

entre el Dharma, la Ley Eterna, y el

polo celeste nos da la clave para entender el sentido profundo de la Precesión

de los Equinoccios, y por qué ésta ha sido siempre un prototipo que revela la

realidad de un tiempo que puede ser calificado de “polar”, es decir un tiempo

que se revela a través de un movimiento extremadamente “lentificado” del Sol

que da pie a “medidas” temporales inmensas en comparación al tiempo asignado a

una vida humana (o a una civilización), y que haciendo una trasposición

simbólica podríamos calificar como el tiempo en el que viven los dioses.

Es el “tiempo

celeste”, el Gran Tiempo de que hemos hablado anteriormente, y esto explicaría

también porqué los propios calendarios, y las medidas de las ciudades y los

templos de la Antigüedad estaban basados muchos de ellos en los números

cíclicos derivados de la Precesión de los Equinoccios. Las encontramos en ciudades

y templos de Mesoamérica, de Egipto (en las medidas interiores de la Gran

Pirámide), de Mesopotamia, de la India, del Extremo-Oriente (por ejemplo en los

templos de Angkor y Ankgkor-Vat), en las construcciones megalíticas de toda

Europa, y muchas otras civilizaciones ya desaparecidas de todos los

continentes. El hombre siempre ha reproducido en la Tierra el modelo de la

Ciudad Celeste, y como dice el salmista:

Los

Cielos narran la Gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.

Apolo, el Dios

Geómetra, que es una deidad solar pero también hiperbórea como hemos recordado

anteriormente, nos da a conocer a través de la Precesión de los Equinoccios las

medidas y magnitudes de ese Gran Tiempo, que de manera mágica y misteriosa

(pues no podemos calificarla de otra manera) nos va sumergiendo en la Tierra